- NABU Senftenberg

- Naturlehrpfad

- Der Schlosspark Senftenberg

- (1) Eschen-Ahorn

- (2) Spitz-Ahorn

- (3) Berg-Ahorn

- (4) Gewöhnliche Rosskastanie

- (5) Fleischrote Rosskastanie

- (6) Schwarz-Erle

- (7) Gemeine Birke

- (8) Hainbuche

- (9) Eingriffeliger Weißdorn

- (10) Rotbuche

- (11) Geweihbaum

- (12) Europäische Lärche

- (13) Persisches Eisenholz

- (14) Zirbelkiefer

- (15) Pyramidenpappel

- (16) Vogelkirsche

- (17) Scharlach-Eiche

- (18) Stiel-Eiche

- (19) Rot-Eiche

- (20) Robinie

- (21) Echte Sumpfzypresse

- (22) Winterlinde

- (23) Sommerlinde

- (24) Krim-Linde

- (25) Berg-Ulme

- (26) Feld-Ulme

- Umweltbildungszentrum Senftenberg

- Wir über uns

- Termine

- Artenschutz

- Projekte und Aktionen

- Ortsgruppe Lauchhammer

- Vorstand

- Spenden & Helfen

- Kontakt

Bäume im Schlosspark:

(5) Schwarz-Erle

Botanischer Name: Alnus glutinosa (L.) GAERTN.

Größe: 30 bis maximal 40 m hoch

Alter: 100 – 120 Jahre

Die Blätter der Schwarzerle sind verkehrt eiförmig bis rundlich, der Blattrand ist grob doppelt

gesägt. Die Blätter sind 4 – 9 cm lang und 3 – 7 cm breit. Besonders auffällig ist die

„abgeschnittene“ und oft sogar deutlich eingekerbte Blattspitze, durch die sich die Schwarzerle

leicht von den heimischen Grau-Erlen und Grün-Erlen unterscheidet. Die Blätter sind kahl, oben dunkelgrün und unten etwas heller gefärbt. Daran ändert sich auch im Herbst nichts – die Schwarzerle wirft ihre Blätter grün ab.

Die junge Rinde der Schwarzerle ist grünlich braun und glatt. Im Alter entwickelt sich eine

dunkelgraue bis schwarzbraune Borke, die durch Längs- und Querrisse in kleine schuppige Felder aufplatzt.

Schwarzerle: links Details (Bilder: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé „Flora von Deutschland,

Österreich und der Schweiz“ 1885), rechts: Totalansicht im Sommer (Foto: „Willow“, Quelle für

beide: Wikipedia)

Die Blüten der Schwarzerle werden durch den Wind bestäubt und können deshalb auf große bunte Kronenblätter als „Werbetafeln“ für Insekten verzichten. Die weiblichen Blüten sind deshalb klein und sehr unscheinbar – sie ähneln in Größe und Form Knospen. Die männlichen Blüten sind deutlich auffälligere 5 – 10 cm lange herabhängende Kätzchen, die große Mengen von Pollen produzieren. Die Schwarzerle gehört zu den am frühesten blühenden heimischen Bäumen. In milden Wintern blüht sie bereits im Januar, bei normaler Witterung von Februar bis April. Die Blüten erscheinen also bereits lange vor der Entfaltung der Blätter am noch kahlen Baum.

Aus den befruchteten weiblichen Blüten entwickeln sich dann für Laubbäume eher ungewöhnliche etwa 15 – 18 mm lange Fruchtstände an langen Stielen, die wie kleine ovale Zapfen von Nadelbäumen aussehen. Sie sind zunächst grün wie die Blätter, aber verholzen bald und werden dann schwarz. Jede Schuppe enthält drei 1 – 2 mm große Nüsschen (1000 Stück wiegen ca. 1,4 g) mit korkigen luftgefüllten Auswüchsen. Verbreitet werden diese Samen sowohl durch den Wind als auch durch das Wasser, so dass sich die Erle vor allem in Uferzonen gut ausbreiten kann. Die alten Zapfen bleiben bis ins nächste Jahr am Baum.

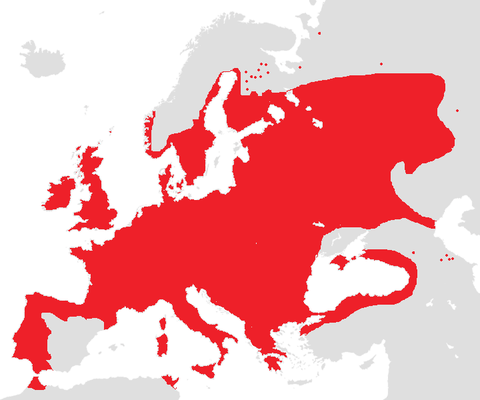

Vorkommen: Die Schwarzerle ist im gemäßigten Klimabereich Europas und im angrenzenden

Westasien weit verbreitet, wächst aber auch bis Mittelskandinavien im Norden und lokal bis

Nordafrika im Süden (siehe Karte) und kommt in der Ebene und im Hügelland bis ins niedrige

Bergland vor. Dabei bevorzugt sie nasse bis sehr nasse Standorte wie Sümpfe, Moore, Bruchwälder, Nasswiesen und die unmittelbare Uferzone von Gewässern. An solchen Standorten kann sich die sonst eher konkurrenzschwache Schwarzerle erfolgreich gegen andere Baumarten behaupten. In den USA und in Südafrika wurde die Schwarzerle als Neophyt gezielt eingebürgert.

Die natürliche Verbreitung der Schwarzerle Alnus glutinosa. Grafik: IKAI, Quelle: Wikipedia

Das Holz der Schwarzerle ist eher weich und wenig fest und elastisch. Dafür lässt es sich aber leicht bearbeiten und hat eine feine Maserung und leicht rötliche Färbung. Während es im Kontakt mit Luft und Erde als nicht sehr belastbar erweist, zeigt Erlenholz eine sehr hohe Festigkeit und Dauerhaftigkeit unter Wasser – hier kann es mit dem robusten Edelholz der Eichen konkurrieren. Das nutzten schon vor über 4000 Jahren die Erbauer von jungsteinzeitlichen Pfahlbauten etwa am Bodensee oder Federsee für ihre Wohnbauten, und auch viele Häuser von Venedig und AltAmsterdam stehen seit Jahrhunderten sicher auf Pfählen aus Erlen- und Eichenholz. Auch Holzschuhe wurden früher oft aus Erlenholz geschnitzt. Heute werden hierfür aber meist modernere Werksstoffe eingesetzt. Dazu kommt noch, dass an den typischen Standorten der Erle (siehe oben) kaum moderne Forsttechnik eingesetzt werden kann. Deshalb hat Erlenholz heute nur noch einen geringen kommerziellen Wert und ist für den Forstwirt eher ein „Nischen-Produkt“.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Schwarzerle liegt heute auf anderen Gebieten. Die Medizin kennt den Erlen-Pollen als wichtiges Allergen. Sie nutzt aber auch Tee aus Erlenrinde als mildes natürliches Desinfektionsmittel und Entzündungshemmer. Er wird meist äußerlich bei Hautentzündungen oder zum Gurgeln im Rachenraum bei Aphthen (kleine Eiterbläschen), Zahnfleischentzündung oder Angina angewendet. Wirksam sind hier vor allem Gerbstoffe, die auch zum Leder Gerben verwendet wurden. Auch mehrere Farbstoffe wurden früher aus Erlen gewonnen, die sich heute aber ebenfalls einfacher und kostengünstiger industriell herstellen lassen. Die Aquaristik nutzt Erlenholz (Zapfen, Äste, Wurzeln) gern als haltbare Aquarien-Dekoration besonders in sogenannten Schwarzwasserbiotopen. Eine wichtige Rolle spielt die schnell wachsende und tief wurzelnde Erle bei der Befestigung von Böden. Sie verhindert Bodenerosion im rekultivierten Tagebaugelände und vor allem an den Ufern stehender und fließender Gewässer.

Links: Typischer Erlen-Bruchwald (Foto: Bernd Schade), rechts: Blätter und unreife Zapfen der

Schwarzerle (Foto: „4028mdk09“; Bildquelle für beide: Wikipedia).

Links: Schwarzerle im Spät-Winter mit frischen ♀ und ♂ Blüten und reifen Zapfen (Foto: David Perez), rechts: Borke der Schwarzerle (Foto: Nikanos; Bildquelle für beide: Wikipedia).