- NABU Senftenberg

- Naturlehrpfad

- Der Schlosspark Senftenberg

- (1) Eschen-Ahorn

- (2) Spitz-Ahorn

- (3) Berg-Ahorn

- (4) Gewöhnliche Rosskastanie

- (5) Fleischrote Rosskastanie

- (6) Schwarz-Erle

- (7) Gemeine Birke

- (8) Hainbuche

- (9) Eingriffeliger Weißdorn

- (10) Rotbuche

- (11) Geweihbaum

- (12) Europäische Lärche

- (13) Persisches Eisenholz

- (14) Zirbelkiefer

- (15) Pyramidenpappel

- (16) Vogelkirsche

- (17) Scharlach-Eiche

- (18) Stiel-Eiche

- (19) Rot-Eiche

- (20) Robinie

- (21) Echte Sumpfzypresse

- (22) Winterlinde

- (23) Sommerlinde

- (24) Krim-Linde

- (25) Berg-Ulme

- (26) Feld-Ulme

- Umweltbildungszentrum Senftenberg

- Wir über uns

- Termine

- Artenschutz

- Projekte und Aktionen

- Ortsgruppe Lauchhammer

- Vorstand

- Spenden & Helfen

- Kontakt

Bäume im Schlosspark:

(17) Winterlinde

Botanischer Name: Tilia cordata MILL.

Synonyme: Steinlinde, Herzblattlinde, Spätlinde

Größe: 25 – 30 m hoch, maximal bis über 40 m; Stammdurchmesser maximal 2 – 4 m

Alter: bis 1000 Jahre

Winterlinde Tilia cordata. Links: Details (Grafik: Franz Eugen Köhler aus Köhler's Medizinal-

Pflanzen; Quelle: Wikipdia), Mitte: älterer Baum mit Raureif (Foto: 26. 12. 2014 Uwe Kunick),

rechts: Borke am Stamm (Foto: anonym, Quelle: Baumkunde.de)

Die Rinde an den Zweigen und an jüngeren Stämmen ist glatt und grau. Bei älteren Winterlinden bildet sich eine dicke braungraue Borke mit zahlreichen unregelmäßigen Längsrissen und flachen Leisten dazwischen (siehe Foto oben rechts).

Die Blätter der Winterlinde sind etwa 6 cm lang und 5 cm breit, durch eine kurze scharfe Spitze und einen ähnlich geformten Ausschnitt am Stielansatz wirken sie etwas herzförmig. Allerdings ist der Blattansatz oft schief. Der Blattrand ist regelmäßig gesägt. Die Blattoberseite ist dunkelgrün und matt glänzend; die Unterseite ist matt blaugrün mit stark hervortretenden gelblichen Adern. In den Achseln (Winkeln) der Blattadern befinden sich kleine Büschel von rostbraunen Haaren. Im Herbst färben sich die Blätter der Winterlinde in verschiedenen Gelbtönen und fallen dann ab. Blattfärbung und Blattabwurf setzen bei der Winterlinde recht unterschiedlich ein; im Herbst findet man oft unmittelbar nebeneinander noch fast voll belaubte grüne neben schon fast völlig kahlen gelben Exemplaren.

Die Winterlinde entfaltet ihre bis zu 60.000 stark duftenden Blüten im Juni bis Juli. Meist hängen 5 – 7 Einzelblüten an langen Stielen an einem gemeinsamen hellgrünen bis fast weißlichen Hochblatt. Die Blüten sind reich an Nektar und werden von Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten bestäubt. Für Hummeln liefern sie jedoch nicht genug „Treibstoff“, und so findet man unter blühenden Linden oft halbtote Hummeln am Boden. Die Honigbiene produziert aus dem Nektar den beliebten Lindenhonig. Reiner Lindenblütenhonig aus dem Nektar von Winter- und Sommerlinde ist sehr hell bis schneeweiß. Oft geben die Bienen aber auch Honigtau von den Blattläusen auf der Linde dazu, der den dann als Lindenhonig vermarkteten Honigmix je nach Anteil mehr oder weniger stark braun färbt. Aus den befruchteten Blüten reifen 5 – 7 kugelige rund 5 – 7 mm große Nüsschen. Diese enthalten 1 bis 2 Samen, sind anfangs fein pelzig behaart und später kahl. Im Gegensatz zu den Früchten der Sommerlinde tragen sie keine Rippen und bleiben auch reif so weich, dass man sie leicht mit 2 Fingern zerdrücken kann. Reife Früchte und Hochblätter färben sich von hellgrün nach braun um; viele bleiben aber auch noch im Winter lange an den blattlosen

Zweigen hängen. Der Fruchtstand löst sich dann als Ganzes, und das Hochblatt dient als Flügel und hilft zusammen mit dem Wind bei der Ausbreitung der Lindensamen.

Winterlinde. Links: Blattunterseite und Blüten (Foto: anonym, Quelle: wildfind.de), rechts:

Blattoberseite und unreife Früchte (Foto: anonym, Quelle: die-Forstpflanze.de)

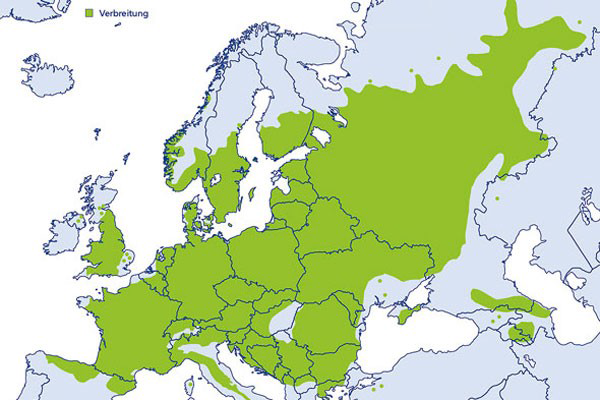

Vorkommen: Die natürliche Heimat der Winterlinde umfasst große Teile Europas und erstreckt sich im Osten bis nach Westsibirien und in die Kaukasus-Region. Dabei bevorzugt sie die Mittelgebirge, im nördlichen Tiefland ist sie seltener zu finden. Außerdem ist sie ein sehr häufiger Baum in vielen Parks, Landschaftsgärten und Alleen.

Links: Natürliche Verbreitung der Winterlinde Tilia cordata. (Quelle: Bayrische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft LWF), rechts: Bereits halb kahle junge Winterlinde im Herbst (Foto: 19.10. 2012 Uwe Kunick)

Die Winterlinde ist bei uns aber nicht nur ein Zierbaum in Parks und Landschaftsgärten, sie hat auch seit Jahrhunderten eine große wirtschaftliche Bedeutung. Ihr Holz ist relativ weich und gut zu bearbeiten. Deshalb ist es vor allem bei Künstlern sehr beliebt zum Schnitzen, Drechseln und für Skulpturen. Die berühmten Holzkunstwerke der Spätgotik von Tilman Riemenschneider, Veit Stoß und anderen Meistern, die noch heute der Stolz vieler Kirchen sind, wurden zum größten Teil aus Lindenholz hergestellt. Lindenbast, der aus der Schicht zwischen Holz und Borke gewonnen wird, diente schon den Menschen der Steinzeit als Material für Flechtarbeiten und zum Binden. Und er ist bis heute ein beliebtes Material bei Gärtnern und Bastlern.

Auf die Bedeutung der Winterlinde als Honiglieferant wurde bereit oben hingewiesen. Ihr Nektar enthält 30 – 74 % Zucker, und eine einzige Linde liefert pro Saison etwa 2,5 kg Honig. Die getrockneten Blüten der Linde (Tiliae flos) sind seit langem ein bewährtes Naturheilmittel. Ihr Tee wird vor allem zur Linderung von Erkältungen und Husten getrunken. Er soll auch bei fieberhaften Infektionen helfen.

Verwechslungsgefahr: Der Winterlinde sehr ähnlich und auch nahe mit ihr verwandt ist die

Sommerlinde (Tilia platyphyllos). Sie erreicht in etwa die gleiche Größe und Lebensdauer wie die Winterlinde, hat aber im Durchschnitt größere Blätter und größere Früchte. Außerdem tragen die Nüsschen der Sommerlinde 5 flache Rippen, und reife Nüsschen sind deutlich härter und lassen sich nicht so leicht zerdrücken. Die Adern auf der Blattunterseite der Sommerlinde sind komplett fein weißlich bis blass gelb behaart. Weiterhin gibt es als Park- und Straßenbaum die sogenannte Holländische Linde Tilia × europaea, einen Hybrid aus Sommer und Winterlinde. Sie zeigt einen Mix der Merkmale beider Elternarten, was deren Unterscheidung erschweren kann.

Die Herbstfärbung der Winterlindenblätter beginnt mit dem Rückfluss des Chlorophylls durch die Blattadern (links, 25. 9. 2008). Zurück bleiben einfarbig gelbe Blätter, wobei oft einzelne Zweige die „Vorreiter“ sind (rechts. 7. 10. 2012). Beide Fotos: Uwe Kunick